フロムソフトウェアってどこの国の会社なの?

「フロム・ソフトウェア」という名前を聞いて重厚な世界観と歯ごたえのあるアクションゲームを思い浮かべる方は多いかもしれません。

しかしフロムソフトウェアがどこの国の会社なのか、その成り立ちについて詳しく知る人は意外と少ないのではないでしょうか。

結論から言うとこの会社は日本の会社であり、その処女作から最新の新作ゲームに至るまでずっと国内拠点で製作しているんです。

特に代表作の多くは難しいことで知られ、その難易度ランキングがファンの間で話題になるほど。

この記事ではフロム・ソフトウェアの本社所在地や、親会社であるKADOKAWA、そして重要なビジネスパートナーであるソニーとの関係といった企業情報をまとめ!

意外と気になる年収の話題世界中を熱狂させるゲームの魅力まであなたの疑問に多角的に答えていきます。

フロムソフトウェアはどこの国?会社概要を解説

フロムは日本の会社

多くの方が疑問に思う点ですが株式会社フロム・ソフトウェアは日本で設立されたコンピュータゲーム制作会社です。

その歴史は意外にも古く、1986年11月東京都渋谷区笹塚でその歴史は始まりました。

創立者も神直利(じんなおとし)というれっきとした日本人の方。

ここもまた意外に思われるかもしれませんが設立当初はゲーム開発ではなく、大型コンピュータ向けのビジネスアプリ開発を主な事業としていました。

その中には豚の餌やり管理といった農業系アプリケーションも含まれていたとか。

私はゲーム側のスタッフとして採用されていて、ゲーム開発しかやっていないので、あまり詳しくはないのですが、豚の餌やりの管理システムとかを開発をしていたみたいです。

Gigazineより引用

ゲーム業界への参入は1994年のPlayStation登場が大きなきっかけ。

それまでのビジネスアプリケーション開発で培った技術を活かし、同年12月にデビュー作となる3DリアルタイムRPG『キングスフィールド』を発売。

ゲーム開発会社としての道を歩み始めたのです。

このようにフロム・ソフトウェアは海外の会社ではなく東京で生まれ、日本のゲーム史と共に成長してきた企業と言えます。

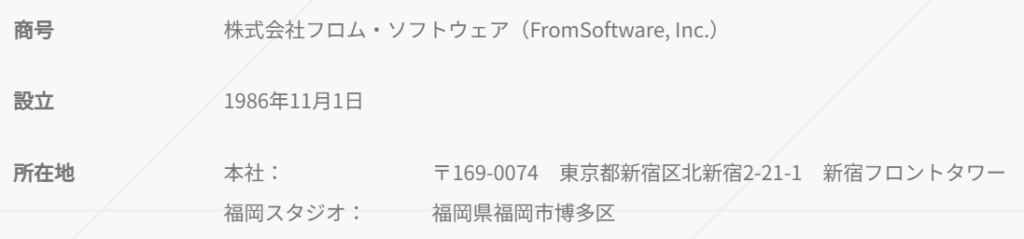

本社はどこにあるのか

フロム・ソフトウェアは創業以来、東京都内に拠点を置いています。

前述の通り設立当初は渋谷区笹塚に本社を構えていました。

その後、事業の拡大に伴い2023年8月に本社を東京都新宿区北新宿にある「新宿フロントタワー」へ移転。

現在の本社もこの場所にあります。

これはおそらくより広い開発環境と優れたアクセスを確保し、会社としてさらなる成長を目指すための決断でしょう。

また、国内の優秀な人材を確保するため2015年10月には福岡県に「福岡スタジオ」を開設しています。

株式会社フロム・ソフトウェア(本社:東京都渋谷区、代表取締役会長:安田善巳)は、世界で競争できるコンテンツ制作を強化するため、新たな開発拠点として、「フロム・ソフトウェア 福岡スタジオ」を開設することを決定いたしました。

フロム公式より引用

これにより東京本社と連携しながら高品質なゲーム開発を継続する体制を強化しています。

会社の拠点が日本国内、特にゲーム・IT企業が集まる東京にあることもフロムが日本の企業であることを示す一つの事実ですね。

親会社や大株主の構成について

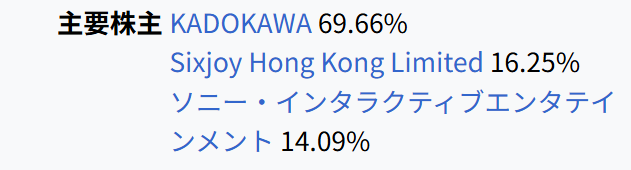

フロム・ソフトウェアの現在の筆頭株主、つまり親会社は出版や映像・ゲーム事業などを手掛ける日本の企業、株式会社KADOKAWAです。

2014年5月にKADOKAWAが株式を取得し、フロム・ソフトウェアは同社の連結子会社となりました。

現在の株主構成を見るとKADOKAWAが議決権の過半数である69.66%を保有しています。

そして、残りの株式は二社が保有する形。

その中の一つは中国の巨大IT企業テンセントの子会社であるSixjoy Hong Kong Limitedで16.25%、もう一つは株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)が14.09%を保有しています。

この株主構成は2022年9月に行われた第三者割当増資によって決まったもの。

この増資によりフロム・ソフトウェアは約364億円というかなり大規模な資金調達に成功しました。

これは自社でのパブリッシング(販売)能力の強化や、ゲーム開発へのさらなる投資を目的としたものでしょう。

フロムゲーが海外でも受けがいいことを受けてのグローバル展開を加速させるための重要な一手だということも言えますね。

株主でもあるソニーとの関係

前述の通り、ソニーグループのゲーム事業を担うソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、フロム・ソフトウェアの主要な株主の一社。

しかし、両社の関係は単なる資本関係にではないんです。

歴史を振り返ると、フロムの評価を世界的に高めるきっかけとなった作品の多くでソニーは重要な役割を果たしてきました。

例えば2009年に発売された『Demon's Souls』や、2015年の『Bloodborne』、2018年のVRゲーム『Déraciné』はいずれもSIEが発売元。

ということもあってPlayStationプラットフォームの独占タイトルとしてリリースされました。

これらのタイトルは売上、人気も上々でダークソウルなどで火が付いたフロム人気を確固たるものとしました。

これらの成功が今日のフロム・ソフトウェアのブランドを確立したと言っても過言ではありません。

近年ではソニーグループがKADOKAWAの買収を協議しているとの報道も出ています。

昨年11月、ソニーグループによる買収報道が飛び出したKADOKAWA。結果的に、ソニーグループがKADOKAWAの保有株比率を約2%から約10%まで引き上げ、筆頭株主となる形で落ち着いたものの、KADOKAWAが抱える出版、アニメ、ゲームといった金脈の強さが改めて浮き彫りになった。

東洋経済オンライン

これを受けて市場関係者の間ではその真の狙いがフロム・ソフトウェアの完全な獲得にあるのではないか、という見方も広がっています。

もし実現すればゲーム業界の勢力図を大きく塗り替える可能性を秘めているので、今後の動向、報道から目が離せない所です。

これまでのゲーム作品一覧

フロム・ソフトウェアは1994年のデビュー作『キングスフィールド』以来、数多くの魅力的なゲームを世に送り出してきました。

ここではフロムの歴史を語る上で欠かせない主要なタイトルをいくつか表にまとめました。

| 発売年 | タイトル | プラットフォーム | 概要 |

|---|---|---|---|

| 1994 | キングスフィールド | PlayStation | 主観視点の3Dダンジョン探索RPG。 後のソウルシリーズの原点とも言える作品。 |

| 1997 | アーマード・コア | PlayStation | パーツを自由に組み替えて自分だけのメカを構築して戦う、3Dロボットアクション。 |

| 2009 | Demon's Souls | PlayStation 3 | 高い難易度と独自のオンラインシステムで熱狂的なファンを生んだアクションRPG。 「死にゲー」の礎を築いた。 |

| 2011 | DARK SOULS | PlayStation 3 Xbox 360 | 『Demon's Souls』のコンセプトを発展させ、世界的な大ヒットを記録。 シリーズ化され、同社を代表するIPとなった。 |

| 2015 | Bloodborne | PlayStation 4 | ゴシックホラーの世界観と、スピーディーで攻撃的な戦闘が特徴のアクションRPG。 |

| 2019 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | PlayStation 4 Xbox One, PC | 戦国時代末期の日本を舞台にしたアクションアドベンチャー。 「体幹」を削り合う独自の剣戟システムが評価された。 |

| 2022 | ELDEN RING | PlayStation 5/4 Xbox Series X/S, PC | 広大なオープンワールドとソウルライクのゲーム性を融合させ、世界的なメガヒットを記録。 数々のGOTYを受賞した。 |

今現在のフロムゲーはこの中の続編やスピンオフを軸にして新作を発売する、というペースが基本になっています。

この他にも天誅シリーズやエコーナイトシリーズなど、個性的なタイトルも数多く存在。

ダークでシリアスな世界観が多いですがその中でも引き出しの多さがうかがえます。

世界的に有名な代表作とは

フロムの代表作を挙げるとすれば、やはり世界中のゲームファンに衝撃を与えたアクションRPG群でしょう。

これらの作品は単なるゲームの枠を超えてそれぞれのコミュニティが誕生してるほどです。

まずフロムが多くのコアファンを獲得したのがアーマードコアシリーズ。

1997年に第一作が発売された、同社の初期からの代表的なシリーズです。

プレイヤーがロボット(アーマード・コア)のパイロットとなり、パーツを自由に組み替えて自分だけの機体を作り上げミッションに挑みます。

何と言っても当時のロボゲーでは珍しい奥深いカスタマイズ性と硬派な世界観、操作の難しさが長年にわたって根強いファンを獲得しています。

2012年から長年新作が発売されていませんでしたが何と2023年に10年越しに新作が発売。

諦めかけていたファンと、ソウルシリーズなどで生まれた新たなファン層を獲得して3Dロボアクションの中でトップクラスの知名度にまでなりました。

『Demon's Souls』と『DARK SOULS』シリーズ

そして忘れてならないのがデモンズソウルやダークソウルのソウルシリーズ。

2009年のデモンズソウルはその圧倒的な難易度と達成感で「死にゲー」というジャンルを確立。

主人公(プレイヤー)が非常にゲームオーバーになりやすいゲームのこと。

敵の攻撃が激しかったり、選択肢を間違えたりするだけで死ぬようなゲームであり、あくまで死人(幽霊やゾンビ)が主人公のゲームや登場人物が大量に死ぬようなゲームの事では無い。

pixiv百科事典より引用

初見殺しの敵やギミックが非常に多く、かなりの高難易度ということでそれを乗り越えた快感が話題になりました。

この精神的後継作であるダークソウルはさらに洗練されたシステムとシームレスに繋がった世界で世界的に評価。

「ソウルライク」というこのソウルシリーズを模したゲームジャンルができるくらい浸透しましたね。

ある意味一番フロムらしいゲームと言えるかもしれません。

『ELDEN RING』

そしてこれまでの集大成とも言えるのが2022年の『ELDEN RING』。

ソウルシリーズの戦闘システムと広大なオープンワールドを見事に融合させ、全世界で2,500万本以上を出荷する歴史的な大ヒットを記録しました。

The Game Awards 2022をはじめ、数えきれないほどのゲーム・オブ・ザ・イヤー(GOTY)を受賞、シリーズはもちろん会社名も世界的なものになりました。

最近ではこのエルデンリングをベースにしたナイトレインなども発売。

こちらはエルデンリングの敵や背景をベースにしているということで定価約5600円というかなり低価格で発売されました。

さらに3人でのマルチプレイが基本ということでモンハンなどオンライン協力プレイが好きな新たな層をガバっと取り込むことに成功。

フロムソフトウェアの新たな可能性を切り開いたシリーズともいえるでしょう。

「フロムソフトウェアはどこの国?」と注目される理由

日本らしくない作風のゲーム

これまでの解説でフロムソフトウェアが日本の会社であることがよくわかったと思います。

ただそれでも「どこの国のメーカー?」という疑問が出続けるには日本らしくない作風が原因の可能性が濃厚。

主なポイントとしてはこの辺り。

日本らしいゲームというとJRPGがありますがこの辺りと真逆を言ってるような作風なんです。

JRPGはキャラがアニメタッチなことが多く、フルボイスで掛け合いや恋愛要素も多め。

チュートリアルも親切で最近ではマリオもゲームオーバーしない仕組みも作られていました。

そんなゲームに慣れているとフロムゲーの硬派すぎる内容は日本のゲームっぽくないんですね。

アンチャーテッドやゴッドオブウォー、BFやLOLといった洋ゲー感のある作りがこういった勘違いや疑問をたくさん産んだということなんです。

難しいと評判の難易度ランキング

フロムソフトウェアのゲームが世界的に注目される大きな理由の一つにその特徴的な「難易度の高さ」があります。

上で触れたように死にゲーと呼ばれ、これが逆に多くのプレイヤーを惹きつけてやみません。

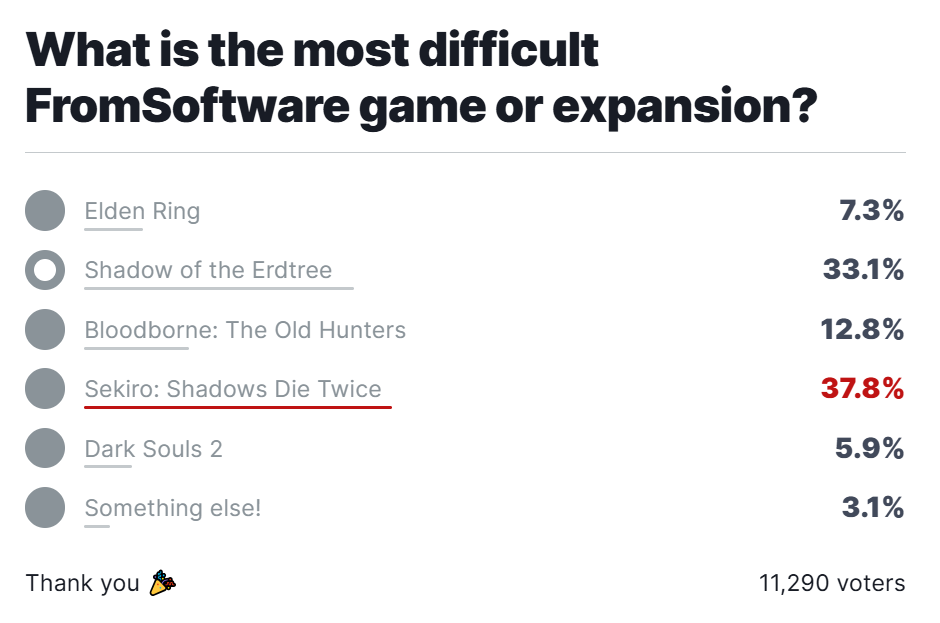

ということもあってこの難しさからファンの間では「どの作品が最も難しいか」という議論が頻繁に行われます。

海外の大手ゲームメディアIGN USが実施したアンケート調査によるとそのランキングはこう。

SEKIRO: SHADOWS DIE TWICEが最も難しいフロム・ソフトウェアのゲームとして、37.6%の票を集めて1位に輝きました。

SEKIROは従来の作品にあったレベルを上げて物理で殴るといったRPG的な攻略法が通用しにくい仕様になっていました。

純粋なプレイヤースキルが問われるアクションゲームである点が、多くのプレイヤーに「最も難しい」と感じさせた理由のようです。

ちなみにこのランキングの2位には難易度の高さが大きな話題となった『ELDEN RING』のDLC「SHADOW OF THE ERDTREE」がランクインしています。

このように新作がリリースされるたびにその難易度が世界的な話題となる点、フロム・ソフトウェアが注目される要因と言えるでしょう。

「頭おかしい」と言われる理由

フロムのゲームについて語られる際、「頭おかしい」という評価をしばしば目にします。

一見するとネガティブな言葉なんですがこの会社の場合最大限の賛辞として使われるんですよ。

これには二つの意味合いがあって、ゲームが持つ独特の世界観・その難易度の高さがそう。

世界観によって頭おかしいと言われる理由についてはまずフロム脳から語らないといけません。

端的に言うと重度の妄想癖を罹患した状態であり、罹患すると僅かな情報から物語を極端に妄想し、物陰や罠、NPCを異様に警戒し過敏に索敵を行ってしまう。

pixiv百科事典

同社の作品ではストーリーや設定について多くが語られません。

プレイヤーはアイテムの説明文やNPCの断片的なセリフ、マップの構造などから世界に何が起こったのかを自ら能動的に考察する必要があります。

この考察に没頭し自分なりの物語を構築していく熱心なファン、その思考プロセスそのものが「フロム脳」と呼ばれているわけです。

この「フロム脳」は時に公式が意図していないであろう深読みや壮大な妄想にまで発展することがあります。

例えばアイテムの配置一つからキャラクターの人間関係を推測したり、敵の攻撃モーションに隠された背景を考察したりとほぼ妄想の段階に進んでいるものも。

このプレイヤーに考察という遊びを提供する独特のスタイルがファンから愛情を込めて「頭おかしい」と評されるということ。

作り手である宮崎英高社長もインタビューでユーザーの考察を楽しみにしており、プレイヤーを信じて敢えて情報を断片的にしていると語っています。

ただ、ごくわずかですけど、発見されてないものも当然あって、そういった部分がいつどのように発見されるのかな、というのを楽しみにしながら、ユーザーの考察を見て回っている部分も、ほんのちょっとあります。

IGNのインタビュー記事

ということで公式でこの頭のおかしさもまとめて楽しむ要素になってるわけですね。

難易度の高さからくるおかしさ

そしてフロムゲーの難易度の高さによる評価をさす場合もあります。

などなど。

とても難易度が高いので「こんなの作るの頭おかしい…」というような使われ方もするということ。

こういった高難易度が原因でやめてしまう人もいますが、ファンは逆に愛を持って使うというのも上の理由と同じですね。

熱狂的な海外の反応まとめ

フロムソフトウェアは日本の会社でありながらその人気は国内にとどまらず、海外で特に熱狂的な支持を集めています。

前述の『ELDEN RING』が世界中で記録的なセールスを達成し数々の賞を総なめにしたことがその人気を象徴しています。

理由としては海外ファンは日本のゲームにありがちな親切なチュートリアルや丁寧なストーリー説明がない、挑戦的でプレイヤーを突き放すようなゲームを高く評価するような傾向にあります。

よりシリアスで真面目で硬派なゲームを好むわけですね。

ゲームで自らの力で困難を乗り越える達成感や、謎に満ちた世界を解き明かす喜びが彼らを虜にしているのです。

一方でその熱狂的なファンゆえに新作に対する反応は常に厳しい目で見られます。

例えば協力プレイを前提としたスピンオフ作品NIGHTREIGNが発表された際には従来の孤独な探索体験を愛するファンから「これは我々が求めていたものではない」といった賛否両論の声が上がりました。

The Roguelike elements are poorly thought out; the only meaningful change between runs is build you can cobble together, which feels like more of a coin flip over whether or not it will help you fight the current Nightlord or not than it does anything interesting or dynamic.

訳:ローグライク要素は考えが浅く、プレイごとに意味のある変化は組み立てられるビルドだけだ。これは現在のナイトロードとの戦いに役立つかどうかがコイン投げのような運任せに感じられ、面白みやダイナミズムとは程遠い。

Steamレビューより引用

これは裏を返せば海外のファンがフロムに対して「孤高のシングルプレイ体験」という確固たるイメージと強い期待を抱いている証拠でもあります。

このように基本は厳しい目で見られる一方で、フロムの世界観がドはまりしているという状況も海外の特徴ですね。

期待される新作ゲームの情報

そんなフロムの現在の新作情報としてはThe Duskbloods(ダスクブラッド)というものが2026年に予定されています。

これはスイッチ2での独占タイトルで、PCやPS5といった高グラフィックと相性がいいフロムゲーと逆行する形なので話題になりました。

さらにPvPvEベースのマルチプレイアクションということもあって新しいファン層を切り開こうとしてるのがよくわかります。

PVの公開時には血や銃といった要素から多くのファンがPS4独占タイトルであった『Bloodborne』の精神的後継作ではないかと考察をしています。

一方、マルチプレイが中心であることや特定のプラットフォームでの独占販売であることを考慮するとそれも不自然なんですよね。

また前述のナイトレインのようなスピンオフ作品の動向も注目されています。

開発時期からしてナイトレインの好評を受けての開発ではないですが、スイッチということでライト層へのアプローチに重きを置いていくのかなと感じました。

現状発表されてる新作はこの一本ですが従来通りの硬派なアクションもPS、Steamで出していくでしょう。

これまでのファンはそちらも楽しみにしていきたいですね。

まとめ:フロムソフトウェアはどこの国か

ここまでのフロムソフトウェアがどこに国の会社なのか、株主、親会社などについてまとめました。

会社自体も日本で株主や親会社も日本ということで完全国産のゲームメーカーなんですね。

こういったタイプのメーカーは珍しく競合が少ないことからもかなりコアな人気を博すようになっています。

海外の反応を見ても国外で主に評価が高いので、これからもこのスタンスは続いていくでしょう。